ExcelのIF関数は知っている人も多い有名な関数だと思います。

この条件を満たしていたらこの処理をする、条件を満たしていなかったら違う処理をする、といったことができます。

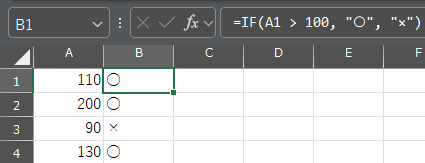

例えば、以下画像の表で100を超える値の場合は「○」を表示、それ以外の場合は「×」を表示したい場合、以下の式になります

=IF(A1 > 100, "○", "×")

=IF(判定条件, 条件を満たしている場合, 条件を満たしていない場合)

これはシンプルで分かりやすい関数です。

IF関数は判定条件が1つしか設定できませんでした。

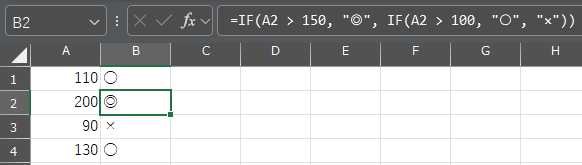

例えば、先ほどの表の判定に150を超える値の場合は「◎」を表示、という条件を追加したいとします。

つまり、以下のような表示にしたいです。

150を超える場合:◎

100を超えて150未満の場合:〇

100未満の場合:×

以下の式で対応ができそうです。

=IF(A1 > 150, "◎", IF(A1 > 100, "○", "×"))

最初に150を超えるかどうかの判定をして超えた場合は「◎」を表示、

150を超えていない場合は次のIF関数が始まって、

その式の内容は先ほどと同じ内容です。

もし、これ以上の複数の条件が必要な場合でも、IF関数をどんどん追加していって関数を入れ子にしていくことで何とか対応できそうです。

ですが、条件が多いほど複雑な式になるので、パッと見では分からない式になっていきそうです。

ちなみに、IF関数を入れ子にできる数は最大64個となっています。

ですが、64個も入れ子が続く式なんて絶対に理解できない自信があります。

この問題を解決するために、

現在のExcelでは、新たにIFS関数が用意されています。

※古いバージョンのExcelでは利用できませんが、最新のMicrosoft365やOffice2019以降のバージョンで利用できます

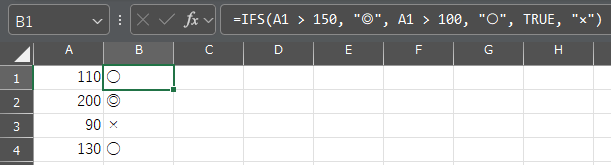

先ほどIF関数を入れ子にした式をIFS関数で表すと以下となります。

=IFS(A1 > 150, "◎", A1 > 100, "○", TRUE, "×")

=IFS(判定条件1, 判定条件1を満たしている場合, 判定条件2, 判定条件2を満たしている場合, ・・・・)と続けて条件指定ができます。

なお、全ての判定条件を満たさない場合(今回の場合は「×」を表示したい場合)の処理は、最後の判定条件に「TRUE」を指定して処理を書きます。

これなら、条件が複数になっても分かりやすくシンプルな式になりそうです。

ちなみに、IFS関数は最大127個の判定条件を書くことができます。

ですが、いくらシンプルな式とは言え、127の判定条件の式なんて想像するだけでイヤになります。

Excelの有名なIF関数と、複数の条件で判定をしたい場合の処理としてIF関数を繋げる方法とIFS関数を紹介しました。

IFS関数は比較的新しい関数ということもあり、あまり有名ではないかもしれませんが、便利なので有効活用したい関数です。